Enquête : Toute la vérité sur les histoires vraies au cinéma

« Les Weinstein, dès que c'est une histoire vraie, ils foncent ! » dit-on dans le métier. Mais que vaut vraiment cet argument qu'on retrouve régulièrement sur les affiches de films ? Quel intérêt commercial ? Quelles implications esthétiques ou morales ? Nous avons enquêté sur ce genre protéiforme qu'on appelle l'histoire vraie...

Qu'est-ce que Jimmy P. d'Arnaud Desplechin, No Pain No Gain de Michael Bay et Le Majordome de Lee Daniels ont en commun ? Outre une sortie simultanée le 11 septembre dernier, les trois films sont inspirés d'histoires vraies. Simple argument commercial à destination des spectateurs les plus terre à terre, aubaine pour les auteurs en panne d'inspiration ou vrai renfort promotionnel pour la sortie d'un film, les histoires vraies alimentent un genre pour le moins hétéroclite. L'histoire vraie a-t-elle des implications narratives ou esthétiques ? Revendiquer l'inspiration dans la promotion a-t-il un impact sur les résultats du film ? Découvrez notre enquête sur les histoires vraies au cinéma.

Source documentaire

Une histoire vraie, c'est d'abord une histoire. S'il est donc courant de voir des films s'appuyer sur des faits réels, c'est avant tout parce que les auteurs y ont trouvé leur inspiration. Dans la plupart des cas, l'histoire vraie constitue ainsi surtout une riche source documentaire autour de laquelle les scénaristes et réalisateurs vont pouvoir bâtir leur fiction. Il est d'ailleurs rare qu'une «histoire vraie» soit directement adaptée au cinéma sans passer par l'intermédiaire d'un livre ou d'un article relatant les faits. Même quand l'histoire en question est relativement récente et connue, la démarche naturelle du producteur est d'obtenir les droits d'un texte relatant les faits, ce qui permet d'une part de se protéger sur le plan juridique d'éventuels projets concurrents et, d'autre part, de mettre à la disposition des auteurs une vraie mine d'informations.

On pense par exemple dernièrement à The Social Network, adapté de l'essai The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal de Ben Mezrich, publié en 2009 ou à Argo adapté du livre de Tony Mendez The Master of Disguise et d'un article de Joshuah Bearman publié en 2007 dans Wired : The Great Escape. La tendance radicale consistant à adapter de simples articles de presse a d'ailleurs eu d'autres occurrences récentes comme The Bling Ring, inspiré d'un reportage de 2010 de Vanity Fair ou encore Gangster Squad tiré d'une série de chroniques de Paul Lieberman parues en 2008 dans le Los Angeles Times.

Pour autant, la production du film implique généralement d'importantes recherches complémentaires. Arnaud Desplechin, qui a écrit Jimmy P. en s'inspirant du livre Psychothérapie d'un Indien des plaines de Georges Devereux (Mathieu Amalric dans le film), a engagé des travaux préparatoires approfondis dépassant largement le cadre de l'ouvrage. Pour lui, la démarche d'investigation a un vrai intérêt créatif : «Dans le livre, Devereux travaille beaucoup à dissimuler la véritable identité de Jimmy, il tient à préserver son anonymat. Cela ne me gênait pas [...] Mais on a aussi cherché la véritable identité de Jimmy. [...] Ce jeu d'approche et d'esquive m'allait très bien, une quête qui reste ouverte est un moteur très utile pour construire le film.» Dans de nombreux cas, dans lesquels la source est généralement peu mise en avant, l'histoire vraie est donc avant tout une fertile source d'inspiration.

Renfort émotionnel

Toutefois, les films inspirés d'histoires vraies sont perçus par le public de manière assez singulière. Si la tentation systématique face à l'adaptation d'un roman ou d'une bande-dessinée est de comparer le film à l'oeuvre originale, la démarche est légèrement différente quand il s'agit d'une histoire vraie. Il ne s'agit pas de savoir si le long-métrage est meilleur ou moins bon que l'oeuvre dont il s'est inspiré, mais plutôt d'évaluer à quel point l'adaptation est proche de la réalité. La question se pose d'autant qu'au fond, et malgré ses faux airs de label vérité, la mention «Inspiré d'une histoire vraie» en ouverture d'un film ne veut pas forcément dire grand chose.

Ainsi, si le degré de fidélité à la réalité n'est jamais très clair, c'est aussi parce que nombreux sont les films qui en abusent. En première ligne du chantage à l'histoire vraie, les films d'horreur qui, par un simple carton en ouverture, entendent renforcer l'effroi et contrer les esprits cartésiens qui se rassurent en pensant que «Tout ça n'est que du cinéma.». Wolf Creek 2, présenté à la Mostra 2013, s'ouvre ainsi fièrement sur la mention «Based on a true story». Si, une cinquantaine de cadavres et quelques lambeaux de kangourous plus loin vous aviez des doutes, sachez que le film a largement pris ses aises avec l'histoire vraie qui n'a fait qu'une victime à 2.000 km de Wolf Creek.

Régulièrement donc, le terme «histoire vraie» est en fait un abus de langage, presque aussi comique que s'il était lâché par Barney Stinson, qui agit comme un renfort émotionnel (pour faire peur ou pleurer dans les chaumières). Mais le fait d'insister sur l'histoire vraie, quand l'inspiration est un peu plus consistante que pour l'exemple de Wolf Creek 2, est aussi parfois un vrai choix marketing qui peut avoir des implications diverses. Sur un petit échantillon d'une dizaine de films récents, nous avons pu constater que la bande-annonce restait le support privilégié pour faire mention de l'histoire vraie.

Le Majordome de Lee Daniels correspond ainsi à l'exemple typique du «film histoire vraie». La mention est partout : sur l'affiche, dans la bande-annonce et dans l'esprit de Barack Obama, bien obligé d'être ému par l'histoire vraie d'un homme qui a vécu toute la lutte pour les droits civiques et servi 7 présidents avant de finir dans son bureau. Sur le plan narratif, il faut avouer qu'il s'agit là d'un sujet en or puisqu'il permet de raconter un pan entier de l'histoire des Etats-Unis tout en se focalisant sur le point de vue singulier d'un personnage qui en a été le spectateur privilégié. Comme pour Argo, qui raflait l'Oscar du meilleur film en février dernier, l'histoire vraie devient un argument commercial majeur. C'est d'ailleurs quand l'histoire vraie relève davantage de l'anecdote méconnue ou de la petite histoire dans la grande que son potentiel est le plus important car elle sert à la fois de vecteur de bouche à oreille - «Tu as entendu parler de cette histoire incroyable ? Il faut absolument que tu vois le film !» - et de sujet clé en main pour les médias.

Print the legend

Car les histoires vraies font aussi vendre du papier. Le jeune magazine SoFilm en a même fait l'une de ses spécialités en dévoilant régulièrement les vraies histoires, souvent méconnues, qui se cachent derrière les films. On a ainsi pu lire dans le numéro d'été «la vraie histoire derrière le navet» à propos de No Pain No Gain ou «l'histoire sanglante du vrai Rocky» dans le dernier numéro (N°13 / septembre 2013). En novembre 2012, Au delà des collines de Cristian Mungiu donnait l'occasion d'un reportage en Roumanie sur l'histoire sordide d'un exorcisme fatal qui a inspiré le film.

Prenant à rebrousse poil la célèbre injonction de Maxwell Scott dans L'Homme qui tua Liberty Valance, SoFilm a ainsi pris l'habitude de raconter les faits derrière la légende. Dans le paysage disparate de la presse cinéma, le magazine a ainsi trouvé sa place entre les vénérables revues d'analyse, les bulletins critiques et autres publications sur papier glacé fascinées par les stars. Ce qui, par dessus tout, est en jeu dans SoFilm c'est le goût de la bonne histoire à raconter. Cette passion du récit qui anime toute une frange de la cinéphilie trouvait d'ailleurs son illustration parfaite, quoiqu'assez ironique dans une lettre du cinéaste Xavier Beauvois publiée dans le N°5. «Je suppose que, dans votre journal, il y a bien un ou deux types qui aimeraient faire des films. Si c'est le cas, comment peut-on publier une histoire aussi magnifique que celle de Poil de carotte / Robert Lynen et la donner en pâture à toute la profession au lieu d'immédiatement sauter sur les droits d'adaptation du livre ?! On frôle l'inconscience. Si je n'avais pas déjà deux projets sur le feu, je me serais immédiatement porté volontaire.» s'étonnait le réalisateur Des hommes et des dieux, un film primé à Cannes inspiré de l'histoire vraie du massacre des moines de Tibhirine.

Mais les histoires vraies, quand elles sont revendiquées par la promotion d'un film intéressent aussi surtout les grands médias généralistes puisqu'elles permettent de traiter de sujets dépassant le simple cadre du cinéma. L'exemple d'Intouchables, dont le succès n'est bien sûr pas à réduire au fait qu'il est inspiré d'une histoire vraie, montre bien comment cet aspect peut s'avérer bénéfique. Pour François Clerc, distributeur chez Gaumont : «Le fait d'avoir un film adapté d'une histoire vraie permet aux journalistes d'aller chercher au-delà de la comédie pour voir à quel état de la société une oeuvre peut faire référence. Ça permet de se placer au-dessus de la notion de simple divertissement. ». Les nombreux papiers et sujets télé autour des « vrais héros d'Intouchables» auront ainsi été autant de relais permettant de relancer régulièrement l'intérêt pour le film tout au long de sa carrière. Pour autant, le marketing du film a initialement été relativement discret sur ce point avec une mention dans la bande-annonce, mais pas sur l'affiche : «cette mention était une manière de rendre hommage à l'existence de ces deux personnes ; on n'en a pas fait un argument marketing par souci de ne pas les déifier, il fallait au contraire qu'ils restent des gens normaux.» précise François Clerc.

Le marketing de l'histoire vraie peut d'ailleurs aussi avoir des implications morales. Quand l'histoire en question est particulièrement sordide, comme c'est généralement le cas avec les faits divers, une certaine retenue peut s'imposer. Quand on demande à Régine Vial des Films du Losange, si le fait de communiquer sur l'histoire vraie qui a inspiré Joachim Lafosse pour A perdre la raison avait été envisagé, sa réponse est sans ambiguité : «J'aurais trouvé ça particulièrement dégueulasse, et ça n'aurait servi ni le film, ni les gens qui souffrent.»

Dans d'autre cas toutefois, l'histoire vraie peut aussi servir de caution morale comme le souligne Jean Labadie, distributeur expérimenté qui dirige aujourd'hui Le Pacte (fondé en 2007 après son départ de BAC Films qu'il avait également créé) : «C'est parfois une manière de dire aux gens : "Ça s'est vraiment passé, et donc ce qu'on écrit n'est pas exagéré, ce qu'on décrit là c'est quelque chose qui correspond à une réalité, à une évènement, à un moment de l'histoire, de la société, ce n'est pas une invention, mais une lecture."»

Incroyable, mais vrai

Des implications morales, Michael Bay ne s'embarrasse pas vraiment avec No Pain No Gain. Comme l'écrit Jacky Goldberg dans Les Inrocks, l'histoire vraie dont il tire le film lui «permet de justifier tout et n'importe quoi». Tout et n'importe quoi : en l'occurrence une charge violente et complaisante contre trois types que le film s'acharne à présenter comme de vrais imbéciles avant de signifier par le générique de fin qu'ils ont bien mérité leur place dans le couloir de la mort où deux d'entre eux attendent leur tour.

Amusé par les situations grotesques dans lesquelles finissent par se retrouver ses personnages, Bay se fend d'un rappel en plein milieu du film : «C'est toujours une histoire vraie.» :

La boutade, dont on ne sait pas vraiment ce que le spectateur doit faire, a le mérite d'illustrer assez bien un autre point essentiel relatif au sujet qui nous occupe. Car, c'est un paradoxe connu : les histoires vraies ne sont pas toujours les plus crédibles. Il y a ainsi quelque chose de discutable dans la démarche qui consiste à se cacher derrière l'histoire vraie pour justifier les éventuelles faiblesses d'un film. François Clerc résume bien cette ambivalence : «Il peut y avoir deux logiques qui poussent un distributeur à utiliser cet argument : la première, c'est celui qui sert à dire "L'histoire est tellement dingue que vous n'allez pas y croire.", et la seconde, plus fallacieuse, c'est celle qui sert à se défendre en disant "C'est inattaquable parce que c'est vrai. Vous pouvez juger ce que vous voulez, mais pas l'histoire, parce qu'elle n'a pas été inventée."»

Ron Howard, grand habitué du genre, racontait dernièrement que lors d'une projection test d'Apollo 13 en 1995, le seul commentaire négatif était venu d'un jeune spectateur qui dans son formulaire de satisfaction avait écrit : «N'importe quoi. Encore une connerie hollywoodienne. C'était impossible qu'ils s'en sortent à la fin.».

Jean Labadie se souvient d'ailleurs d'une anecdote similaire : «On avait fait une projo de L'Appât de Bertrand Tavernier, avec 300 personnes, et les gens avaient dit en sortant du test que c'était abominable de penser que Bertrand Tavernier avait pu inviter une histoire pareille. On avait réalisé que si ça n'était pas une histoire vraie, ça devenait encore plus monstrueux. Si c'est une histoire vraie, ça devient un fait de société, parce que ce qui est raconté est beaucoup plus large qu'un simple fait divers.»

L'oeil de Lynch

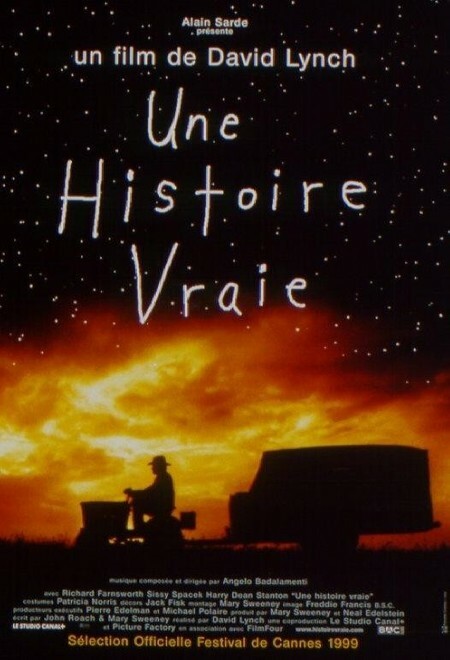

Etrangement, c'est peut-être David Lynch qui a le mieux cerné la question de l'histoire vraie au cinéma, tant dans ses intérêts et ses limites narratives que dans son ambiguité morale et marketing. Le cinéaste, qui avait déjà acquis une partie de sa renommée avec une histoire vraie, en réalisant Elephant Man en 1980, a récidivé en 1999 de la plus surprenante des manières avec Une histoire vraie.

Si le titre français colle parfaitement au sujet, il ne rend pas justice à la subtilité du titre original : «The Straight Story», qui fait à la fois référence au nom du protagoniste (Alvin Straight, un vieux monsieur qui a réellement traversé les Etats-Unis à dos de tondeuse à gazon) et, se substituant au terme consacré («True Story»), suggère également que l'histoire en question n'est pas seulement vraie, mais aussi honnête, droite, sincère et linéaire... Lynch annonce ainsi du même coup une rupture de style radicale avec ce film qu'il sort entre Lost Highway et Mulholland Drive. La force de l'histoire vraie est donc peut-être celle-ci : éveiller, même chez le plus tourmenté des cinéastes, le conteur en sommeil. Conscient de l'effet qu'avait eu sur lui et sur son cinéma cette histoire singulière, il confiait à l'époque au Monde cette savoureuse anecdote : «Un de mes amis est allé voir Une histoire vraie dans une salle de cinéma à Los Angeles. Derrière lui, il y avait une vieille dame qui lui a dit: "C'est intéressant, je ne savais pas qu'il y avait deux metteurs en scène qui s'appelaient David Lynch."». True Story.

Propos recueillis par Julien Di Giacomo.

Ce qui est intéressant c'est que l'expression ne veut rien dire en soi parce qu'elle est utilisée à tort et à travers pour désigner plein de trucs différents, et en même temps elle a quand même systématiquement un impact (plus ou moins fort) sur le spectateur.

L'adage "histoire vraie" fait du coup augmenter la suspension d'incrédulité du spectateur moyen, même si le film a des défauts, on se rattache à ça pour légitimer les problèmes de construction ou les facilités scénaristiques.

C'est un peu triste, mais le cynisme a énormément gangrené la façon de regarder les films ou même de concevoir les films.

Ça se voit surtout dans le cinéma de genre (notamment d'horreur ou fantastique effectivement), je connais beaucoup de gens qui attachent énormément d'importance à "l'histoire vraie" histoire d'y "croire" réellement à ce qu'on nous montre à l'écran, sinon ça les sort du film.

C'est cool

Est-ce qu'on peut terminer le suisse là svp ?