Le cinéma fait-il du mal aux animaux ?

Est-ce que ça change quoi que ce soit à la qualité des films ? Certainement pas. Est-ce qu’il faut faire semblant de ne pas le savoir ? Non plus. De quoi est-ce qu’on parle ? Des animaux. Parfois, des êtres humains meurent sur un tournage, que ce soit celui de Fitzcarraldo ou de Taxi 2, qu’il s’agisse d’un cascadeur sans assurance au milieu des années 30 ou de Brandon Lee dans The Crow. C'est heureusement très rare. Les dommages collatéraux du cinéma sur la gent animale, eux, sont sans commune mesure. On connaît bien le logo mignon de l’American Humane Association (AHA), visible à la fin des génériques de films US, accompagné de son refrain rassurant: "aucun animal n’a été maltraité pendant le tournage de ce film"… Vous avez vu des chevaux se faire abattre, des chiens échapper aux flammes, des chats pâtir du sadisme des méchants ? C’était pour de faux, allez en paix! Dans une enquête publiée il y a quelques mois, le Hollywood Reporter faisait malheureusement état de quelques passe-droits. Quand un animal est blessé sur un tournage, l’AHA ne le dit pas forcément, histoire de ne pas plomber le succès d’un Spielberg ou d’un Peter Jackson. Mais est-ce vraiment un scoop ?

La question paraît d’autant plus paradoxale que le cinéma a fait du chemin depuis King Kong, African Queen ou Les dents de la mer où l’animal est le monstre à abattre. Deux des plus grands succès de l’histoire hollywoodienne récente sont des films écolos : Jurassic Park et Avatar. Dans les deux cas, les créatures, aussi irréelles soient-elles, sont moins présentées comme des monstres que comme des animaux dont il faut prendre soin. Forcément, on imagine mal Hollywood faire l’apologie des abattoirs, à la façon d’un film français comme Barbecue d’Eric Lavaine, où le bonheur dépend inconditionnellement de la présence de viande de porc sur des braises, tandis que le végétarisme est tourné en dérision...

Où est la chèvre ?

Et pourtant. Les animaux, bien-aimés du public, fidèles chiens-chiens de L’Incroyable Voyage, mignon capucin de La nuit au musée, sont plus souvent qu’on ne le croit les victimes de la primauté de l’amour de l’Art sur l’amour des Bêtes. Prenez Jurassic Park: « où est la chèvre ? », demande la petite Lex avant de voir un cuisseau atterrir sur sa voiture. Posons-la autrement, cette question, puisque le film a reçu - regardez la fin du générique - la bénédiction de l’AHA. Ne nous demandons plus où est la chèvre, mais d’où vient le morceau de chèvre : ce cuisseau est-il l’œuvre, toute en latex, d’un studio de maquillages prosthétiques ? Peu probable. De la chèvre aperçue quelques plans plus tôt, zigouillée par les soins du stagiaire machiniste ? Certainement pas, dit l’AHA. D’une autre chèvre alors, pas vue à l’écran, belle et bien tuée, mais pas sur le plateau du film ? Certainement. Dans l’esprit du spectateur, cette dissociation potentielle entre la chèvre vue et la chèvre découpée suffit à atténuer le choc : non, aucun animal n’a été blessé sur le tournage de Jurassic Park - qui oserait prétendre le contraire, à part ce rigolo d’Internet qui prenait la photo de Spielberg devant le tricératops pour un trophée de chasse ? - mais la mort d'une bête a bien servi à la scène.

Aujourd’hui la faune fait florès. On compte autant de projets hollywoodiens à base d’animaux que de superhéros : trois Avatar et un Jurassic World, mais aussi deux versions du Livre de la Jungle (l'une par Jon Favreau pour Disney, l'autre par Andy Serkis pour Warner Bros.), un Tarzan par David Yates, une Ferme des Animaux (Serkis encore)… Le travail prométhéen de la maison d’effets spéciaux Rhythm & Hues pour L’Odyssée de Pi a libéré les bêtes de l’arche numérique : désormais, la Création entière se tient à portée d’animateur. Plus besoin de se demander si un dresseur sera capable ou non d’obéir au scénario. Tous ces projets qu’il fallait garder pour soi faute de pouvoir amener suffisamment d’animaux sur le plateau peuvent dorénavant voir le jour – à commencer par le Noé de Darren Aronofsky, qui règle la question de l’AHA en n’ayant recours qu’à des images de synthèse ou d’archives. A l’origine de ce goût renouvelé du cinéma pour les extrahumains, deux choses, donc : d’abord la technique, ensuite l’extension du souci écologiste, constant à Hollywood depuis une bonne vingtaine d’années. La récente focalisation sur l’animal date cependant moins d’Avatar, et de son utopie bleue, que de l’un des derniers Spielberg, encore lui, incorrigible précurseur. Cheval de guerre n’est ainsi rien moins qu’une réécriture d’Il faut sauver le soldat Ryan d’un point de vue animal ; Il faut sauver le cheval Joey, en quelque sorte. Qui plus est, il ne s’agit pas d’un animal anthropomorphisé ou de quelque toon mignon obéissant à ses maîtres comme un toutou, mais d’un vrai cheval avec ses crises de panique, ses incompréhensions, ses étrangetés – et il ne parle pas.

Et à la fin, c'est le cheval qui morfle

Pourtant, même L’Odyssée de Pi et Cheval de guerre, jalons des animaux révélés au cinéma, racontent une toute autre histoire côté tournage. Toujours selon la fameuse enquête du Hollywood Reporter, l’AHA a caché que sur le tournage du film d’Ang Lee, des scènes avec un vrai tigre nageant dans un bassin ont failli tourner à la noyade pour le félin protagoniste, obligé par ses dresseurs à rester dans l'eau beaucoup trop longtemps. Il se murmure que la personne mandatée par l'AHA pour surveiller le tournage n'en a pas fait état parce qu'elle entretenait une liaison avec l'un des producteurs du film... Quant au Spielberg, selon les versions, ce sont un ou quatre chevaux qui n’auraient pas survécu au tournage. On est loin de l’hécatombe de Ben-Hur (près de 100 chevaux morts), mais, comment dire… Ca fait un peu crade sur le CV de ces films qui se prétendent – et le sont ! – « animalistes » jusqu’au bout des ongles. S’il fallait désigner un grand martyr des tournages, ce serait d’ailleurs sans doute le cheval. C’est souvent celui par qui le scandale arrive. Au début des années 2010, HBO plaçait de grands espoirs dans Luck, sa nouvelle série, consacrée aux courses hippiques, dirigée par Michael Mann. Bilan : quatre morts du côté des chevaux, rien que sur la première saison. La suite a été annulée… Comme si l’AHA s’était enfin décidée à sauver l’honneur, elle qui, sur le tournage du second volet du Monde de Narnia, avait accepté de valider le tournage malgré certaines journées où 14 équidés s’étaient retrouvés totalement HS. Oui mais, voyez-vous ma bonne dame, les blessures n’étaient ni graves, ni intentionnelles. Ah…

Plus les films sont gros, moins on s’embarrasse ? Mauvais coup de pub pour le premier volet du Hobbit, dûment validé par l’AHA, quand 27 moutons et chèvres sont retrouvés morts de déshydratation ou noyés (sic !) dans la ferme où on les parquait en attendant que le tournage reprenne. Autres déboires pour un autre premier volet, celui de Pirates des Caraïbes, en 2003 : suite à de véritables explosions aquatiques made in Jerry Bruckheimer, on vit des poissons morts s’échouer sur les plages du coin pendant des jours. AHA approved… Même laxisme un peu gênant (et toujours chez Disney) pour Antartica, prisonniers du froid, avec le mignon Paul Walker et ses huskies choupinets qui recevaient des coups de latte dans le ventre quand ils n’étaient pas sages entre les prises ; ou encore avec Speed Racer, dont le chimpanzé n’était pas le plus heureux du monde, pour le dire poliment.

Naomi Kawase, disciple de Cannibal Holocaust

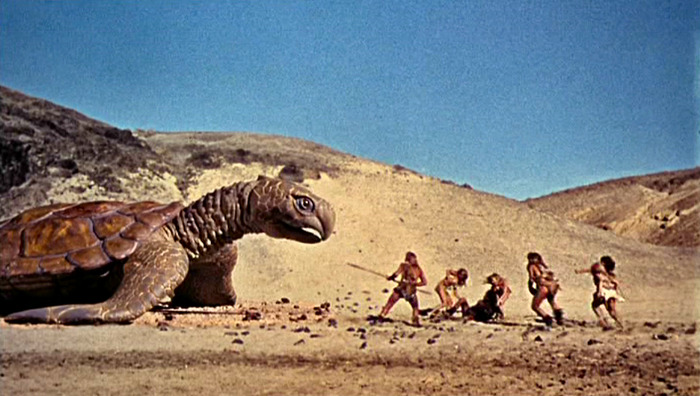

La moindre des choses reste de reconnaître à Hollywood que ces mauvais traitements sont au mieux involontaires, au pire réservés au hors-champ. Dès que la nécessité du commerce et le désir de plaire au plus grand nombre s’estompent, les barrières sautent, les sévices apparaissent à l’image. Moins les films sont chers, moins ils culpabilisent : ainsi chez Lisandro Alonso (La libertad et Los Muertos, surtout), où l’on apprend respectivement à dépecer un tatou, puis une chevrette, avec une complaisance chirurgicale. Le fossé entre le cinéma indépendant et la culpabilisation hollywoodienne, c’est encore le clash qui opposa Lars Von Trier à l’acteur américain John C. Reilly, qui quitte le plateau de Manderlay après la mise à mort d’un âne. Mais la Bible en matière de sadisme fauché reste Cannibal Holocaust. L’ancêtre du found footage repose en effet largement sur des violences faites aux animaux : plutôt que de simuler la mutilation d’un acteur nécessite plus d’ingéniosité, pour un résultat toujours moins choc, mieux vaut viviséquer une tortue agitée de spasmes, égorger un coati hurlant, tirer une balle dans la tête d’un porcelet attaché ou trépaner vifs deux saïmiris ; le tout live et plein cadre.

La force de frappe du film se trouve dans ses séquences garanties sans trucage, et sans consentement. Alors on dépense sans compter. Une deuxième prise est nécessaire pour la décapitation du petit primate ? Qu’on en apporte un deuxième. Le faux snuff movie s’en nourrit d’un vrai et joue du coup sur les préjugés du spectateur : préfère-t-il s’identifier aux touristes dégénérés de la fiction, et craindre pour leurs vies à eux ? Ou, constatant leur cruauté – à l’égard des animaux comme des indigènes – s’inquiéter plutôt pour la vie sauvage qui, elle, pâtit de sévices bien réels ? Aujourd’hui le réalisateur Ruggero Deodato regrette ses actes, reconnaissant dans la foulée que les temps ont bien fait de changer : "aujourd’hui, on ne tuerait plus d’animaux pour faire un film"… Ah bon ? Naomi Kawase, dans Still the Water, filme pourtant de très près l’agonie de deux chèvres nées deux ou trois ans maximum avant le tournage – en 2010, 2011, donc pas vraiment « hier ». Pas de latex ici non plus, mais une pseudo-volonté de donner dans l’immémorial, le rituel, le sacré. L’excuse passe, à la rigueur, pour la mise à mort du buffle à la fin d’Apocalypse Now – parce qu’on était en 1975, parce qu’il s’agit d’images documentaires prélevées sur une cérémonie qui n’avait rien à voir avec le tournage. Mais de nos jours, les sacrifices rituels ont bon dos. C’est d’ailleurs plus ou moins au nom d’une quelconque initiation bidon que Liam Neeson se vanta, pour l’excellent Territoire des loups, d’en avoir mangé, justement, du loup… Il ne plaisantait pas, vu les appels au boycott de ses films.

L’idéal alors, c’est quoi, si on ne peut même plus égorger tranquillement des chèvres et flinguer des loups sans passer pour un tortionnaire ? Marley & moi, cette comédie de Noël 2008 dans laquelle Owen Wilson et Jennifer Aniston se réunissent autour d’un labrador, est l’occasion d'une véritable opération de com’ pro-animaux : d'un côté, le marketing se double d'un plaidoyer pour l'adoption en partenariat avec la SPA, de l'autre, un widget sur Amazon permet de reverser 8% du prix de l'achat à l'AHA. Noël 2014 est d'ailleurs l’occasion d’un nouveau film militant : White God, de Kornel Mundruczó, se révèle exemplaire en mentionnant au générique, assez tôt et en lettres majuscules, que toute violence canine est simulée (encore heureux) mais surtout que l’intégralité des chiens du film, dont chacun a son nom crédité dans un paragraphe aussi compact que celui des animateurs du Hobbit, a été adopté et pas rendu à la fourrière comme un vulgaire objet usagé. L’adoption plutôt que l’achat est l’un des crédos du respect pour la gent animale. C’est d’ailleurs à cause des animaleries que la barrière de corail prend une vilaine claque après la sortie du Monde de Nemo en 2003. Il fallut bien aller chercher quelque part ces petits poissons clowns que réclamaient les gosses du monde entier pour leur vil aquarium – pratique que dénonçait pourtant le film à travers le personnage de l’horrible gamine aux dents énormes.

Le paradoxe de La planète des singes

Il est là, le problème : militer, c’est facile, mais dès qu'il faut passer à la pratique, ça se complique. Pourtant Deodato l’a dit : les temps changent. Les animaux sont plus que jamais au cœur des considérations, côté tournage, scénario comme marketing ; et pas n’importe lesquels : les animaux en tant qu’individus libres – l’équivalent du poing levé étant moins celui du loup noir à la fin de Fantastic Mister Fox, que le départ du tigre à la fin de L’Odyssée de Pi. Tant que le dressage live était nécessaire, l’obéissance que l’animal devait à son maître sur le plateau se reflétait dans les films, et l’on se retrouvait avec d’horripilants sidekicks un peu raides : pensez au carlin de Men in Black II, au capucin de Very Bad Trip 2 ou pire, aux fauves de Deux Frères de Jean-Jacques Annaud, apothéose de la raideur animale qu’une musique de pub Frolic ne contredisait pas. En revanche, une fois numériques, les animaux gagnent en panache (et rapportent des oscars) : ainsi des animaux-totems qui accompagnent les héros d’A la croisée des mondes : la boussole d’or, pour commencer. Sans laisse, ceux-là, ni à l’écran, ni hors-champ.

Reste un dernier paradoxe. Appelons-le "paradoxe de La planète des singes". Le film de Matt Reeves, sorti cet été, part d’un postulat qui laisse croire à une revanche de la nature sur l’homme, alors qu’il ne s’agit que d’une revanche de l’homme-singe sur l’homme-homme, puisque les deux se rejoignent dans leur goût pour la domination des autres espèces. On avait pourtant l’impression, en regardant le premier volet (signé Rupert Wyatt) que l’on se situait clairement dans une perspective anti-spéciste, c’est-à-dire engagée en faveur d’une égalité entre les espèces, respectueuse de leurs singularités et d’un droit à la vie qui leur serait accordé à toutes. On y voyait alors des singes s’évader de laboratoire et retourner à leur état de singes, en pleine forêt, libres. Revanche de la nature ? C’était sans compter sur ce plan qui annonçait déjà le spécisme latent du film de Matt Reeves, où l’on voyait les singes filer au zoo… pour ne libérer que leurs semblables. Et les autres ? Ils restaient dans leurs cages. N'étions-nous pas censés assister à une révolte animaliste globale ? C’est compliqué, hein…

Récemment, on a vu Keanu Reeves retrouver sa fureur de dragon wachowskien dans John Wick, l’histoire d’un homme qui tue des malfrats par paquets de douze parce qu’on lui a tué son beagle. Tout ça pour un chien ? Vraiment ? Joli. C’était sans compter le retour éclatant du "paradoxe de La planète des singes" dans la dernière séquence où John, entrant dans un chenil, se trouve un nouveau toutou. Il ouvre la cage, en choisit un. Un seul. Puis repart. Laissant des dizaines de chiens enfermés. Pourquoi ne pas les avoir tous libérés ? John n’était-il donc pas le vengeur de la cause animale ? C’était beaucoup demander : en fin de compte, il n’était jamais question que de redevenir un maître... En 2014 les animaux continuent de prendre cher, mais au moins leur condition s’invite à présent dans le champ, et vous savez ce qu’on dit : le chemin le plus court jusqu’au cœur d’un cinéphile – oubliez l’estomac – c’est par les yeux.

I - Le cafard sociologisant s'essaye, une fois par mois, à la métaphore et au style ; la littérature s'afflige parfois de l'affront, comme si un enfant cul-terreux lui pissait sur la cheville, mais, à la fin, elle rit toujours de bon cœur : elle est indulgente.

II - Le cafard sociologisant est un idéologue dégénéré, prêt à s'établir exégète de tout, de la Bible, des catalogues 3 Suisses, d'Homère comme de ses propres torchures diarrhéiques, ce qui, à ses yeux, est la même chose, jusqu'à prétendre que son interprétation totalitaire des Écritures est la seule bonne et vraie - comme tout sectaire fanatisé par des années de fréquentation des races les plus finissantes de crétinisme en vogue (en ceci, il n'est pas moins stupide qu'un créationniste ou un raëlien en tenue de cyborg).

Sur la montagne de ton ignorance, j'ai gravé ces mots : va donc les propager, mon fils, sur le front de tes congénères, comme je l'ai fait, glaviot suprême, sur ton crâne inabouti.

Moi ce que je sais, c'est qu'il fût écrit "Nul besoin de disserter, de construire la thèse et l’antithèse pour aboutir à une synthèse qui ne tranche pas; la réponse à la question est OUI. Les cons sont légion. Mais il s’agit de savoir s’il peut y avoir contagion." et moi d'ajouter, et vaccination.

Sur ce, et viva le cinéma

En outre, je n'ai pas de "problématique" (je ne suis pas une dissertation sur pattes), et oui, j'affirme haut et fort ce que je sais, à vous de me dire ce que vous savez, puisque vous m'interpellez. Vu le niveau des interventions, je ne doute pas de ma déception.