Pasolini est mort il y a 40 ans, et le cinéma ne s'en est toujours pas remis

A l’occasion de la sortie du film d'Abel Ferrara consacré au dernier jour de Pier Paolo Pasolini – et pour conjurer une année 2014 maussade à bien des égards – Joseph Boinay a voulu évoquer un cinéaste disparu trop tôt et qui, peut-être, apportera aux futurs découvreurs de son œuvre quelques éclaircies. Affligé qu’un film acclamé comme Under the Skin – le deuxième film préféré de la critique française pour l'année écoulée – ne fasse jamais parcourir le moindre frémissement sur l’épiderme, ni même n’évoque jamais la chair ou les larmes au profit d’un étalage de mannequins creux et froids, il a cru voir dans ce Pasolini de Ferrara un signe pour 2015, une promesse.

Une nouvelle fois, le ciel s’est déchiré. Pasolini étendu, inerte, la tête écrasée sous les caresses pneumatiques de son Alfa Romeo. Le sang et la terre mêlés aux essences de pétrole.

Dans l’élégant hommage qu’Abel Ferrara rend au poète et cinéaste, tous les faisceaux convergent vers cette fin en forme de tragédie maternelle, humaine, hiératique. Pasolini crucifié, comme dans son propre Évangile, la mère pleurant le fils, les hommes sacrifiant le Christ. Et son ange Ninetto devisant dans le ciel sur sa dépouille.

Pasolini, intermédiaire entre le sacré et les hommes ? Lui, le communiste, l’athée, l’homosexuel ?

Seule semble pourtant subsister l’odeur capiteuse du soufre qui le nimbe, son amour des jeunes hommes, son assassinat particulièrement atroce. Et surtout ses films libres, implacables, parfois insupportables, Salo trônant dans un abime de perversité insondable. Ceux qui s'en réclament, vaguement licencieux, Gaspar Noé en tête ou Abel Ferrara qui témoigne ici d’une retenue révérencieuse et bienvenue. Quelques réactionnaires enfin trouvent le réconfort chez ce contempteur du consumérisme, leur Cassandre providentielle. Il n’y a jamais d’autre raison de découvrir un cinéaste que la joie d’enfanter une nouvelle relation. Mais peut-être y’a-t-il aujourd’hui plus qu’avant la nécessité de retrouver un peu de cet air frioulan dans le déluge de tristesse ambiant.

Renouer avec un peu d'immanence

Si l’horreur existe bien chez Pasolini et si elle seule paraît frapper les esprits peu raffinés, c’est qu’elle vient affliger des incarnations, des corps voluptueux en prise avec la nécessité. Ces corps qui font tant défaut au cinéma actuel.

La figure de l'homme semble avoir aujourd'hui déserté le cadre, au profit de silhouettes et d'idées, le plus souvent transparentes, baignant dans un univers indistinct, niais, sans singularité, ce Mirage du Contemporain qu’évoque un des nombreux thuriféraires de Michael Mann, Jean-Baptiste Thoret. Le mal est tout entier cristallisé dans des concepts vagues tels que l’urbanisme, la civilisation, la modernité, auxquels on oppose d’autres concepts tout aussi vagues : la solitude, la nature, l’errance, des yachts et des coyotes (Collateral).

Le simulacre s'étend partout, nouvel étendard des punks à chien, Fincher et Aronofsky en figures de proue. "Rien n'est vrai, rien n'existe, tout se désagrège" nous serinent ces platoniciens en herbe depuis leur loft new-yorkais. Dans cette prise de conscience dégingandée d’ados attardés où Ikea figure l’ennemi, seuls peuvent émaner le ricanement acnéique (Fight Club) et la performance toute entière dirigée vers l’éclatement du furoncle (Fight Club encore, Black Swan, Seven). On nous rejoue la société du spectacle (Requiem for a Dream), les intentions voilées, les oppositions d'identités (Gone Girl) et l'éternelle paranoïa, ad nauseam (The Game) comme si c’était encore une chose à découvrir.

Et pour ceux qui prétendent s'emparer du sacré, l'homme n'a sa place que dans la transcendance, la prosternation : « Où étais-tu quand je fondais la terre ? » sermonne Jéhovah au Job implorant de Tree of Life. Il n'y a pas d'hirondelle dans le ciel de Malick. Et son soleil n'est qu'un motif dont les rayons ne viennent jamais réchauffer une peau qui n'existe pas. Pas de coup de soleil donc pas de coup de "je t'aime" dans la demeure effroyablement vide du nouvel émissaire papal. Ken et Barbie, seuls à même de figurer l’agrément, dansent sur une mer de sel, folklore mystique rappelant l'exaltation d'un Steve Jobs en démonstration.

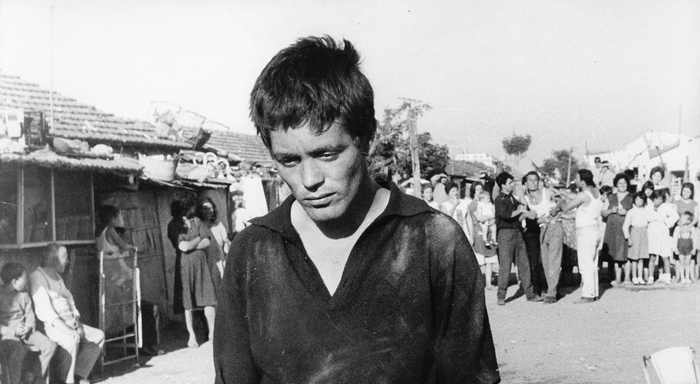

Chez Pasolini, les ridules de souteneurs paumés, burinées par le soleil comme celles d'Accattone, sont autant de puits éclairés par la grâce.

«Je ne crois pas que le Christ soit le fils de Dieu, parce que je ne suis pas croyant, du moins consciemment. Mais je crois que le Christ est divin : autrement dit, je crois qu’en lui, l’humanité est si élevée, si rigoureuse, si idéale qu’elle va au-delà des termes ordinaires de l’humanité».

La poésie

L'autre raison qui devrait pousser les êtres épris de poésie à pousser la porte du cinéma de Pasolini est son art du cadre et de la narration. Il faut bien reconnaître l’éclat encore vivace de quelques anciens lumineux dans la figure passionnante des Godard, Lynch ou quelques plus jeunes tels que Reygadas ou Guiraudie. Mais l'exemple récent de cet art amidonné de la récitation à l'œuvre chez Yann Gonzalez (Les Rencontres d’après minuit) et parfois chez Christophe Honoré (Les Bien-aimés) est un appel renouvelé à renouer avec le magma pasolinien.

S'y enchevêtrent le païen et le sacré, Giotto (L'Evangile selon St Matthieu, Mamma Roma), le déséquilibre harmonieux des figures classiques et modernes, le mythe et son bestiaire fantastique (Œdipe roi, Médée), le conte (Les Mille et une nuits, Les Contes de Canterbury), le Frioul, Rome, le stupre, tous ces éléments presque toujours parcourus en même temps par la grâce et la volupté, la douceur et la violence ; la tragédie enfin, celle du déterminisme et du pouvoir.

Contre les réactionnaires

Car le sens du tragique chez Pasolini est tout entier politique et irrécupérable. Honni des communistes qui lui reprochaient son sens du sacré et... des libéraux qui lui reprochaient son communisme. Le Christ qu’il décide de peindre ne vient pas apporter la paix, mais le glaive.

C'est essentiellement en creux, dans le regard amoureux qu'il porte à l'homme, écrasé par le pouvoir, la bourgeoisie, le clergé, l'Etat coercitif et mafieux, "le plus froid des monstres froids", que Pasolini pousse un cri déchirant. Le cri, manifestation si parfaitement exemplaire du corps excédé, transfigure l’homme et traverse toute l’œuvre du cinéaste, épousant la course rédemptrice du final de Théorème, ébranlant Jésus crucifié dans St Matthieu, déformant le visage des tortionnaires de Salo ou s’étouffant dans le désespoir insupportable d’Anna Magnani, quand Rome perd encore un de ses fils.

On a reproché à Pasolini de provoquer inutilement, ce qu'il a d'ailleurs volontiers concédé (le "droit" de provoquer et d'être provoqué), mais c'est oublier que ce n'est qu'une réponse à son propre effondrement devant la chair suppliciée des plus faibles.

Quel vent nouveau apporterait ce Pasolini ! Cette société réactionnaire engluée dans l'amour de la naphtaline, acquise à la raison d'Etat ou au zemmourisme boutiquier, aux éructations pré-pubères de Fincher, réclamerait de la hauteur, de la sensualité et de la nuance. Et quel art plus nuancé que celui de Pasolini, profondément anticlérical mais attaché au sacré, au sacré dans l'homme, païen, musical, lumineux, quel autre art que le sien peut encore traverser les nuages et frapper les consciences ?

Son cinéma survit pourtant. Il y a fort à parier que les profondes mutations liées à la nouvelle donne économique mondiale ont rebattu les cartes et c’est en Asie, soumise à des bouleversements sans précédents, que la figure pasolinienne renaît avec le plus d’évidence et le plus d’éclat. Au Japon, Sion Sono écartèle ses ouailles et le spectateur entre foi païenne et clergé dans le bouleversant Love Exposure.

Il fait réapparaître les figures de Mamma Roma et Théorème dans Himizu.

On retrouve ce même mélange de sidération et de douceur, à la frontière du néoréalisme et du lyrisme, cet attachement au prolétariat et à la critique sociale, au démembrement du corps entre désir et convention, à la dénonciation de la mafia et de ses rapports troubles avec le pouvoir.

Bong Joon-ho, lui aussi, avec Mother, évoque la Corée des plus démunis, ses enfants, comme Pasolini ses ragazzi dans Mamma Roma.

Pour finir, il n’est pas interdit de voir dans la figure du truculent Steve de Mommy, une version certes chic et inoffensive, mais véritablement touchante de cette jeunesse vaguement marginale, ce corps désirant qu’on essaie de corseter.

L’espoir est donc encore permis, vous pouvez d’ores et déjà voir ou revoir quelques films du maître en vous inspirant par exemple de cette liste assez représentative ou en vous plongeant dans la filmographie de Sion Sono et Joon-ho Bong. Et s’il faut à tout prix sacrifier aux fameuses résolutions de l’année tout juste commencée, gageons que le corps, pas seulement celui de Pasolini, mais les corps tout entier voluptueux viennent s’épuiser davantage sur nos rétines. Il n’est pas impossible qu’on s’en émeuve.

La provocation porte bien son nom : elle provoque. Le problème avec la provocation c'est qu'elle détourne peut-être le regard de l'objet de sa provocation vers la provocation elle-même.

De quoi parle l'article, ceci est important.

Une fois qu'on aura saisi ça, on pourra poser un diagnostic sur lequel discuter.

@zephsk Je comprends la réflexion que tu veux pro-voquer (ça y est, j'écris comme Heidegger), mais dans ce cas-ci, et avec tout mon respect, la confrontation est trop lapidaire (tu ne dissèques pas Fincher et Aronofsky, tu les convoques) pour amener à l'effet désiré.

Ça ne change en rien mon admiration pour Fight Club (et non pour Fincher) qui est un film bien plus intéressant, à bien des égards, que l'immense majorité des sorties récentes qui revendiquent en être un quelconque héritage... Et en même temps ça confirme (avec tes mots) mon ressenti face à Pasolini. Un homme qui faisait des films sur les Hommes avec une justesse que l'on atteint plus aujourd'hui. Un poète, provocateur, sans pour autant faire dans le gratuit, cherchant plutôt à transmettre par l'image ses interrogations et remarques sur la nature de l'humanité, sa façon d'être, de fonctionner, aussi bien au niveau du corporelle que de l'intellectuelle ou de l'émotionnelle. Les liens (s'ils existent) en elle et le divin étant bien sûr une des passerelles capitales, à travers son oeuvre, pour aboutir aux questionnements pré-cités.