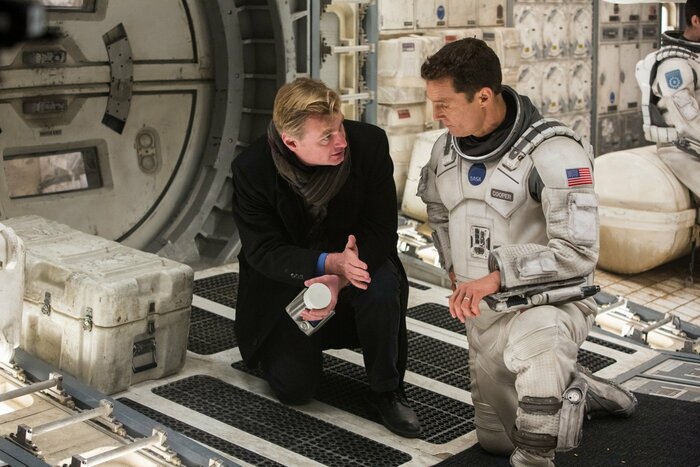

Interstellar : la science-fiction peut-elle se passer de magie ?

Christopher Nolan ne croit pas en la magie. Il l’a prouvé avec Le Prestige : deux prestidigitateurs s’y affrontaient, chacun obsédé par l’idée de connaître les trucs de l’autre, alors qu’aucun d’eux n’avait de don surnaturel au final. Avec Interstellar, il s’attaque à l’espace intersidéral, où le voyage vers le lointain va de pair avec l’introspection, où la science et Dieu arrivent incroyablement à faire bon ménage, où l’éloignement hors des limites conventionnelles du temps et de l’espace changent le regard de l’Homme sur lui-même et sur ses origines. Contact, Mission To Mars, 2001, Sunshine, Solaris (version Tarkovski et Soderbergh) et les autres : tous sont mystiques, mystérieux, magiques au sens où ils avouent toujours qu’une part d’inexplicable reste irréductible. Pourquoi Interstellar ne suit-il pas cette voie ? Pourquoi croit-il tant au rationnel ? Pourquoi so serious ?

On a tendance à l’oublier, mais Matthew McConaughey a eu une vie avant de revivre et de devenir un acteur abîmé et admiré. Dans cette vie d’avant, il interpréta le rôle du conseiller spirituel auprès du président des Etats-Unis, pour Contact, sous la direction de Robert Zemeckis. Palmer Joss – tel était son nom – défendait la foi, religieuse notamment, auprès d’Ellie Arroway (Jodie Foster), scientiste et sceptique, future émissaire du genre humain vers l’espace intersidéral. Au cours d’une soirée mondaine, leur échange de point de vue tournait à l’intime. Puisque la femme ne tenait pour vrai que ce qui était scientifiquement prouvé, l’homme lui demandait si elle aimait encore son défunt père. Elle répondait que oui, elle l’aimait. Et lui, il lui ordonnait alors de le prouver. Ellie restait sans voix : de la même manière que croire en Dieu, croire en l’amour impliquait une forme de foi aveugle.

Dix-sept ans plus tard, c’est au tour de Matthew McConaughey, dans le rôle de Cooper le fermier-astronaute, de partir vers l’infini et de s’y retrouver face à un problème d’amour, posé par son équipière Amelia Brand (Anne Hathaway). Cette fois du côté des sceptiques, il va balayer le dilemme d’un revers de la main ; le cœur lui paraissant un organe moins fiable que le cerveau, pas celui à écouter en tous cas. Plus tard, il changera d’avis : pas en acceptant l'impénétrabilité des voies de l'amour, mais parce que – selon ses propres mots – l’amour est quantifiable. A 17 ans d’écart, Matthew est passé de l’irrationnel au rationnel, d’une vision religieuse de l’amour à des considérations d’épicier à son égard. Ce n’est pourtant pas cette trajectoire qui nous intéresse, ni même l’éventualité d’une évolution du film d’aventure spatiale américaine (même si la déception de la majorité des spectateurs face au premier degré de Shyamalan, aux mystères de Prometheus ou aux fins mystiques de Cloud Atlas, The Fountain ou Lost indiquent peut-être une imperméabilisation accrue à l’incroyable), mais bien une spécificité, une exception culturelle : celle de Christopher Nolan, l’homme qui arrive à peser, évaluer, compter et mesurer, tout, y compris la part irréductible de mystère que Robert Zemeckis, Steven Spielberg (auquel Interstellar était destiné), J.J. Abrams, Danny Boyle et même Stanley Kubrick se refusent à percer.

Ça se passe dans l'espace ? 2001 !

Parlant de Kubrick, il n’y a pas plus opposé à 2001, l’odyssée de l’espace qu’Interstellar. Nolan n’ignore pas Kubrick (reste à savoir si ceux de sa génération ne connaissent que ce cinéaste ou si c’est nous qui ne voyons que lui dans le moindre film). Il était même inutile de le voir s'aventurer sur le même terrain pour le constater. La machine infernale du Prestige, grosse boite anachronique dans le coin d’un pièce 18ème, c’était presque la version Roche Bobois du Monolithe (elle s'ouvre) qu’on aurait mis au milieu du mobilier entourant Dave à la fin de 2001.

Nolan et Kubrick sont des cérébraux qui ont peur de la folie et se plaisent à la voir se tordre sous l’effet du raisonnement. Contrairement aux cinéastes spielbergiens, les deux sont de purs architectes, des obsédés du contrôle et des systèmes fermés à base de poupées gigognes (les espaces qui se replient sur eux-mêmes dans Inception). Ce sont Danny et sa mère au cœur du labyrinthe de l’hôtel Overlook et en même temps au centre de la maquette du dédale, placée elle dans le hall du palace (Shining), quand ce qui jouxte un espace est aussi contenu en lui. Ce sont les rêves à l’intérieur des rêves à l’intérieur des rêves d’Inception. Pour tout cela, il y a une image, l'escalier de Penrose, avec son parcours refermé sur lui-même, suggérant un mouvement perpétuel, cité explicitement dans Inception et utilisé comme principe de jeu dans Monument Valley.

Il y a pourtant une différence majeure entre Nolan et Kubrick, philosophique, qui rend Interstellar étranger à 2001 (ni meilleur, ni moins bien, juste incompatible) : Kubrick travaille en circuit ouvert, pas en circuit fermé. Il y a toujours un interrupteur déraisonnable, basculant pour jeter une zone d’ombre sur l’ensemble : le psychédélisme du dernier voyage et le fœtus stellaire à la fin de 2001 (un interrupteur parmi d’autres, le film nécessitant plusieurs visions pour perdre de son opacité) ; la photographie du bal du 4 juillet 1921 à la fin de Shining sur laquelle figure Jack Torrance ; etc. Le trop de raison est une folie chez Kubrick, comme le prouve HAL, l’ordinateur de 2001 prenant ses décisions en fonction de calculs. Le mystère est préservé, également. Pas chez Nolan. Loin de nous l’envie de spoiler Interstellar. Nous nous contenterons d’écrire que dans ce film il n’y a pas d’inexplicable, il n’y a que des éléments qui ne sont pas encore explicables, mais qu’une échelle supérieure du temps permettra de comprendre, d’évaluer et de reproduire. Rien n’échappe à l’être humain, tout est sous contrôle.

Nolan plus fort que le Dr Manhattan

Traditionnellement, dans le cinéma hollywoodien, plus on va loin dans l’espace, plus on voit loin à l’intérieur de soi, plus le mysticisme croît. La science est un véhicule vers l’insondable de l’âme humaine (les explorateurs de Planète Interdite, confrontés à la matérialisations de leur ça ; le travail de deuil, intime, de Sandra Bullock dans Gravity, matérialisé en calvaire spatial) ou de nos origines (soleil = dieu dans Sunshine ; les êtres humains comme extraterrestres dans Mission To Mars de Brian De Palma). Pour Christopher Nolan, c’est la démonstration que rien ne peut échapper à l’intelligence humaine, que nous maîtrisons même si nous l’ignorons.

L’espace intersidéral tout entier contenu dans le cerveau : d’autres le font, comme Zemeckis et Spielberg, mais en inspirant un vertige. Nous sommes faits d’étoiles et en même temps nous aspirons à aller vers elles. C’est la puissance du plan-séquence en ouverture de Contact, long travelling arrière depuis l’orbite de la terre jusqu’à l’extérieur de notre galaxie, s’achevant dans l’œil de l’héroïne (et de nous laisser imaginer qu’il pourrait poursuivre son recul, repartir dans l’espace, repasser par l’œil, etc.). Il n’y a pas ce vertige, métaphysique, dans Interstellar, parce que Nolan ne le recherche pas et c’est là que son film est atypique, presque une nouveauté.

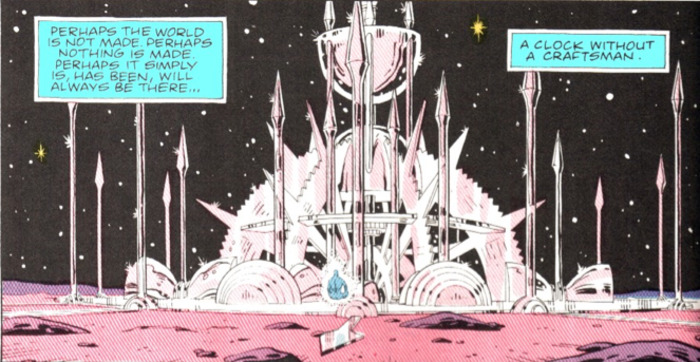

Le personnage de fiction le plus proche du réalisateur serait le Dr Manhattan de Watchmen. Interstellar évoque parfois ce dernier film, d’ailleurs : les orgues de Hans Zimmer rappelent ceux de Philip Glass utilisées lors de l’apparition sur Mars du super-héros bleu ; cette montre que Cooper donne à sa fille et qui sera aussi importante que celle qui vaut sa transformation à Manhattan ; la perception du temps qui lui est spécifique, où passé, présent et futur se confondent, une perception proche des paradoxes temporels qui nourrissent les pics émotionnels d’Interstellar ; etc. Nolan et Manhattan, même combat, pour leur capacité à tout savoir, tout régir, mais encore une différence insurmontable : alors que le second s’avère fataliste, Dieu spectateur des humains (« Mais il est trop tard. Depuis toujours. A jamais » constate-t-il dans la BD), l’autre laisse à ses personnages le soin de devenir leurs propres dieux, créateurs de monde dans Inception (Marion Cotillard ne veut plus quitter celui qu’elle a façonné) ou nouveaux Adam et Eve dans Interstellar. Malgré la lévitation rendue facile par l’apesanteur, personne ne se met en position du lotus volant chez Nolan, contrairement à Manhattan lorsqu’il fait émerger son palais de verre du sol de Mars ou à Hugh Jackman dans The Fountain quand il décolle de son astéroïde. Nolan est terre-à-terre, à tous les sens du terme (voire athée ?), sûrement parce qu’il considère que le progrès technique et le savoir suffisent à provoquer l’étonnement (il n’empêche pas l’émotion, comme le prouve la séquence Boyhood d’Interstellar).

Y-a-t-il plus de magie chez Woody Allen ?

Richard Kelly convoque une très belle maxime d’Arthur C. Clarke dans The Box. Elle figure sur un poster que le protagoniste a affiché dans son atelier. Troisième loi de Clarke : « toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». C’est le propos du Prestige. Les deux prestidigitateurs sont des Nolan en puissance. Aucun des deux n’accepte cette magie et chacun est obsédé par l’idée de percer le mystère de l’autre (le tour de « l’homme transporté », un numéro de téléportation). Evidemment, si pour l’un il y a un truc, pour l’autre, il y a une machine, créée d’ailleurs par le seul personnage non fictif du film, Tesla, joué par David Bowie. Non seulement la science est là, mais en plus elle résulte du savoir d’un homme ayant vraiment existé. On a rarement fait moins magique comme film sur la magie (encore une fois, c’est un constat, pas un reproche).

Le hasard du calendrier des sorties fait qu’Interstellar partage l’affiche avec un film ayant justement le mot « magie » dans le titre : Magic In The Moonlight de Woody Allen. Colin Firth y interprète un formidable prestidigitateur, envoyé dans le sud de la France pour démasquer une médium ultra-douée (Emma Stone), tellement qu’on la soupçonne d’être une tricheuse. Rationnel à l’extrême, désabusé et ne croyant en rien, Firth va passer par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à l’égard de la jeune femme. Encore une fois sans dévoiler l’intrigue, donnons la morale du film : le monde n’est pas entièrement rationnel ou irrationnel, il est rationnel et contient une part d’irrationnel qu’il faut se résoudre à accepter, sans l'expliquer. C’est notamment la part sentimental, l’amour, le fait que deux êtres qui n’ont absolument rien en commun puissent s’éprendre l’un de l’autre par exemple. Sur la Terre de Woody Allen, l’amour n’est pas quantifiable. Dans l’espace de Christopher Nolan, il l’est. C'était attendu de la part du metteur en scène de Batman le seul super-héros (ou presque) à n’avoir aucun pouvoir surnaturel, mais à disposer d’une technologie de pointe ; de la part de celui qui n’attend d’un tour de magie que sa troisième étape, le « prestige » (la réapparition, le retour au réel, le moment où le prestidigitateur prouve à son public qu’il est le plus malin dans la salle) alors que tous les autres réalisateurs s’arrêteraient au « tour », la seconde étape, celle où l’extraordinaire se produit. Ce qui l’était moins, c'est de constater qu’à la fin d’Interstellar, il ne reste aucune question à laquelle le film n’a pas déjà répondu.Pas de mystère, pas de magie : il n’y a même pas à la fin une toupie pour se demander si, oui ou non, elle va tomber.

Mon cœur, ma formation plus orientée sur la philosophie et ma nullité en sciences, me feront toujours préférer la métaphysique à la physique, mais mon ignorance scientifique fait aussi que je considère cette approche avec le même émerveillement que face à du mindfuck métaphysique. Le mystère a ceci de pratique et facile qu'il dispense d'explications et permet au spectateur de fantasmer ses propres théories... Cela dit, la foi en l'humanité et la science n'est pas à mes yeux, loin de là, une foi moins respectable que la foi religieuse ou la croyance aux extra-terrestres.